Fachinformationen Bestandserhaltung

Was bedeutet Bestandserhaltung im Archiv?

Nach DIN SPEC 67701:2019-07 meint Bestandserhaltung »sämtliche Maßnahmen, einschließlich finanzieller und strategischer Entscheidungen, die getroffen werden, um die Unversehrtheit von Objekten oder Beständen dauerhaft aufrechtzuerhalten«. Bestandserhaltung umfasst also einen ganzen Komplex aus Maßnahmen. Sie beginnt bereits bei der Konzeption bzw. der Wahl des Gebäudes, in dem das Archiv untergebracht werden soll, und ist eine kontinuierliche Aufgabe eines Archivs. Der oben gezeigte Maßnahmenkranz gibt einen (nicht abschließenden) Überblick der Maßnahmen, die in einem Archiv zur Bestandserhaltung gehören.

Archivgut ist wertvolles einmaliges Kulturgut mit bleibendem Wert für Gesetzgebung, Rechtsprechung, Regierung und Verwaltung, für Wissenschaft und Forschung oder für die Sicherung berechtigter Interessen von Institutionen und Einzelpersonen – jetzt und in Zukunft. Daraus ergibt sich die Pflicht, Archivgut dauerhaft zu bewahren und entsprechend der gesetzlichen Regelungen zugänglich zu machen.

Das Archivgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsArchivG) schreibt in § 8 Absatz 3 vor, Archivgut in seiner Entstehungsform zu erhalten. Die Bestimmung gilt in Verbindung mit § 13 Absatz 4 SächsArchivG auch für die Kommunalarchive. Des Weiteren ist das Archivgut gemäß § 8 Absatz 3 SächsArchivG nachhaltig vor Schäden, Verlust, Vernichtung oder unbefugter Nutzung zu schützen. Dieser gesetzliche Auftrag hat eine verfassungsrechtliche Verankerung in der Staatszielbestimmung des Artikel 11 Absatz 3 der Verfassung des Freistaates Sachsen. Danach stehen Denkmale und andere Kulturgüter unter dem Schutz und der Pflege des Landes. Gemäß § 8 Absatz 4 SächsArchivG ist Archivgut Bestandteil des Landeskulturgutes.

Link zum Sächsischen Archivgesetz

(Portal »REVOSax«)

Vorsicht ist besser als Nachsicht – Maßnahmen der Bestandserhaltung

Grundsätzlich lassen sich bestandserhalterische Maßnahmen in zwei Kategorien unterteilen:

- schadensvermeidende (präventive) Maßnahmen und

- schadensbehebende Maßnahmen.

Viele der präventiven Maßnahmen betreffen die Organisation und die täglichen Abläufe in einem Archiv und sind dabei mit keinen oder nur geringen Kosten verbunden (z. B. ein schonender Umgang mit dem Archivgut oder die regelmäßige Reinigung der Magazinräume). Dagegen sind Maßnahmen zur Schadensbehebung (etwa aufwendige Restaurierungen oder die Behebung eines Wasserschadens) oft mit hohen Kosten verbunden. Entstandene Schäden lassen sich zudem nicht immer wieder rückgängig machen und hinterlassen bleibende Spuren. Es ist also in jeglicher Hinsicht nachhaltiger und schonender für das Archivgut, durch eine gute Organisation und tägliche Praxis dazu beizutragen, dass es erst gar nicht zu Schäden kommt bzw. dass keine neuen entstehen.

Literaturtipp: Für die Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken gibt es eine Reihe von Normen, die beachtet werden sollten. Die wichtigsten dieser Normen wurden zum Nachlesen in einem Band veröffentlicht:

Allersch, Thorsten; Haberditzl, Anna: Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken, 7. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Hrsg: DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, Wien, Zürich, Beuth Verlag, 2021.

Je nachdem, wo und wie Archivgut gelagert und benutzt wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Schäden auftreten oder weitere hinzukommen, sodass Archivgut nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr benutzbar werden kann. Daher ist es für die Erhaltung der Archivalien und ihrer Benutzbarkeit entscheidend, dass sie an einem hierfür geeigneten Ort gelagert und Vorkehrungen zu ihrem Schutz getroffen werden. Um das zu erreichen ist es wichtig, dass Verantwortliche Gefahrenquellen kennen, diese erkennen und beseitigen bzw. Schutzvorkehrungen treffen. Die alltäglichen, vorhersehbaren Gefahrenquellen lassen sich durch entsprechende Vorkehrungen gut minimieren. Daneben sind Katastrophenereignisse selten, aber nicht vorhersehbar und man kann sie nicht gänzlich ausschließen. Darum ist es wichtig, sich auf den Ernstfall vorzubereiten und für den Notfall vorzusorgen.

Als Wissenspool und zur Evaluation der Risiken und der Gefahrenlagen im eigenen Haus kann der SicherheitsLeitfaden Kulturgut (SiLK) der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen KNK verwendet werden. Der SiLK behandelt 14 für Kultureinrichtungen relevante Themen, unter anderem Klima, Schimmel / Schädlinge und Flut. Das SiLK-Tool bietet eine Lernplattform mit Online-Fragebögen und Auswertung zu den 14 Themen.

Das Handbuch »Anleitung zur Rettung von Archiv- und Bibliotheksgut« des Notfallverbunds Münster bietet eine reich illustrierte, gut verständliche und zweckmäßige Anleitung beim Notfall Wasser:

- Link zum Handbuch »Anleitung zur Rettung von Archiv- und Bibliotheksgut« Portal der Notfallverbünde Deutschland (Datei nicht barrierefrei).

Bereits bei der Wahl der Räume, in denen Archivgut gelagert werden soll, sollten verschiedene Aspekte beachtet werden, um Risiken für Schäden am Archivgut von vornherein zu vermeiden. Die Bausubstanz und die Ausstattung der Räume sowie die Umgebung des Gebäudes sind bei der Wahl von Magazinräumen ebenso zu berücksichtigen.

| Faktoren | Erläuterung, Beispiele |

|---|---|

| Klima und Wetter |

|

| Umgebung | Gefahren in unmittelbarer Nähe zu Magazinräumen sollten vermieden werden, sowohl innerhalb des Gebäudes (Küchen, Sozialräume, Toiletten, Heizräume, Wasserleitungen) als auch in der Umgebung (Müllcontainer, vielbefahrene Straßen, staubende Gewerke / Industrie, Gewässer, etc.). |

| Bausubstanz |

|

| Brandschutz |

|

| Gebäudesicherheit | Zugänge beschränken (Vergabe von Schließrechten), Installation von Alarmsystemen |

| Verbaute Materialien in Wänden, Decken, Böden |

|

| Fenster | Fenster bieten einerseits die Möglichkeit, bei Bedarf zu lüften, andererseits stellen sie auch eine Klimabrücke nach außen und ein Einfallstor für Licht und Hitze dar. Um die Räume abzuschirmen, sollten dicht schließende, gut isolierte Fenster (mindestens Doppelverglasung) verbaut sein, die Scheiben sollten von außen verdunkelt werden (UV- und Hitzeschutzfolien oder Fensterläden, siehe hierzu auch weiter unten). |

| Regale |

|

| Wege und Gänge |

Wege und Gänge sollten ausreichend Bewegungsfreiheit gewährleisten, sodass das Ausheben und Reponieren von Archivgut ohne Gefahr für Archivgut und Personal möglich ist.

|

Ausführliche Informationen zu »Archivbau und Magazinierung« finden Sie auch auf der Website des LWL-Archivamtes:

Archivgut besteht vorwiegend aus organischem Materialien wie Papier oder Pergament. Die natürliche Alterung dieser Materialien kann durch die Bedingungen in der Umgebung stark beschleunigt, aber auch verlangsamt werden. Geeignete klimatische Bedingungen bei der Lagerung und ein guter Schutz vor Licht und Schadstoffen sind für die Langzeitstabilität von Archivgut unerlässlich. Hohe Feuchtigkeitswerte oder gar Nässe gilt es zu vermeiden, da sonst die Gefahr von Schimmelwachstum besteht.

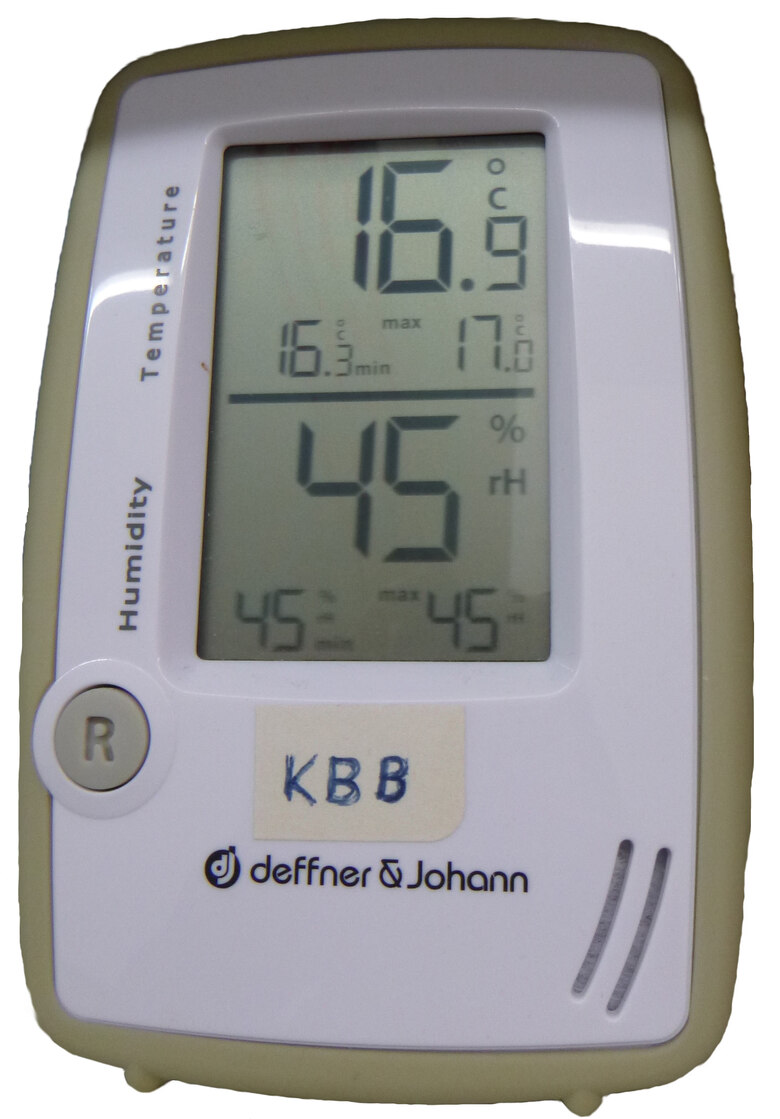

Temperaturen zwischen 10 und 18 °C und eine relative Luftfeuchte (rL) zwischen 40 und 55 % sind geeignete Klimawerte für die Lagerung von Archivgut. Es gilt: je kühler, desto besser, vorausgesetzt die Feuchtigkeitswerte können eingehalten werden.

Dieser Klimabereich kann in Räumen, die nicht durch eine Anlage aktiv klimatisiert werden, oft nicht eingehalten werden, insbesondere in den Sommermonaten.

Es gibt jedoch Maßnahmen, die auch in Räumen ohne Klimaanlage für ein stabiles und angemessenes Klima sorgen. Hierzu zählt im Vorfeld die Wahl geeigneter Räume für Magazine, ein wirksamer Sonnen- und Hitzeschutz und Isolation, intelligentes Lüften und bei Bedarf moderates Heizen im Winter.

Maßgeblich ist vor allem ein möglichst schwankungsarmes Klima. Kurzfristige, starke Schwankungen im Tages- und Wochenverlauf sind besonders schädlich, Temperaturen über 21 °C und Werte unter 35 % und über 60 % rL müssen zu jedem Zeitpunkt unbedingt vermieden werden. Langsame Schwankungen über das Jahr werden eher toleriert.

Bestimmte audiovisuelle Medien und fotografische Farbabzüge benötigen wesentlich kühlere Temperaturen für die Langzeitarchivierung.

Das Raumklima muss regelmäßig überprüft werden, um bei Bedarf gegensteuern zu können. Zur Überwachung können Thermohygrometer verwendet werden, die Daten müssen mindestens wöchentlich abgelesen und notiert werden. Noch besser eignen sich Datenlogger, die die Werte kontinuierlich messen und speichern. Von den Geräten werden am besten mehrere im Raum platziert, um die Klimadynamiken im Raum darzustellen.

Lichtschäden an Papier und Beschreibstoffen sind kumulativ und nicht reversibel, das bedeutet, dass Archivgut konsequent vor Licht geschützt werden muss, UV-Licht ist dabei besonders schädlich. Fenster in Magazinräumen müssen daher verdunkelt oder auch mit hochwertigen UV- und Hitzeschutzfolien ausgestattet werden. Außenliegende Verdunkelungen dienen dabei gleichzeitig als Schutz vor Wärmeentwicklung durch Sonneneinstrahlung. Zur künstlichen Beleuchtung der Magazinräume und der Räume für die Benutzung sollten nur Leuchtmittel ohne UV-Anteil im Spektrum verwendet werden. Leuchtstoffröhren sind ungeeignet und sollten durch sparsame LEDs ersetzt werden.

Gelegentliches Lüften verhindert die Ansammlung von Ausgasungen aus den Beständen und die Bildung von Mikroklimata, welche Schimmelwachstum begünstigen können. Dabei ist auf sogenanntes »intelligentes Lüften« je nach klimatischen Außenbedingungen zu achten. Um den Eintrag von Luftschadstoffen aus der Umgebung zu vermeiden, sollte das Lüften der Magazinräume am Nachmittag und zu Verkehrsstoßzeiten möglichst vermieden werden, da zu diesen Zeiten die Schadstoffbelastung in der Luft erhöht sein kann, je nach Wetterlagen und den örtlichen Gegebenheiten.

Selbst bei guten baulichen Voraussetzungen, lässt sich der Eintrag von Schmutz und Staub nicht gänzlich vermeiden. Daher muss regelmäßig gereinigt werden. Ein gutes Hygienekonzept ist ein Grundbaustein für die Bestandserhaltung im Archiv. Hierzu gehören Präventionsmaßnahmen und Arbeitsroutinen zur Vermeidung und Beseitigung von Schmutz sowie zum Schutz vor dem Eindringen von Schädlingen. Das Aufkommen letzterer sollte überwacht werden. Insbesondere von Papierfischchen geht ein hohes Schadensrisiko aus. Papierfischchen leben und vermehren sich gut unter den klimatischen Bedingungen in Wohn- und Arbeitsräumen und breiten sich durch Materiallieferungen, Übernahmen und auch begünstigt durch den Klimawandel und die moderne Bauweise immer weiter in Deutschland aus. Zur Bestandserhaltung gehört daher auch die Einrichtung eines Schädlingsmonitorings (»Integrated Pest Management«, kurz: IPM), um die Belastung des Bestands mit Schadinsekten zu kennen und nötigenfalls Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.

Einen Einstieg in IPM im Archiv liefern folgende Artikel:

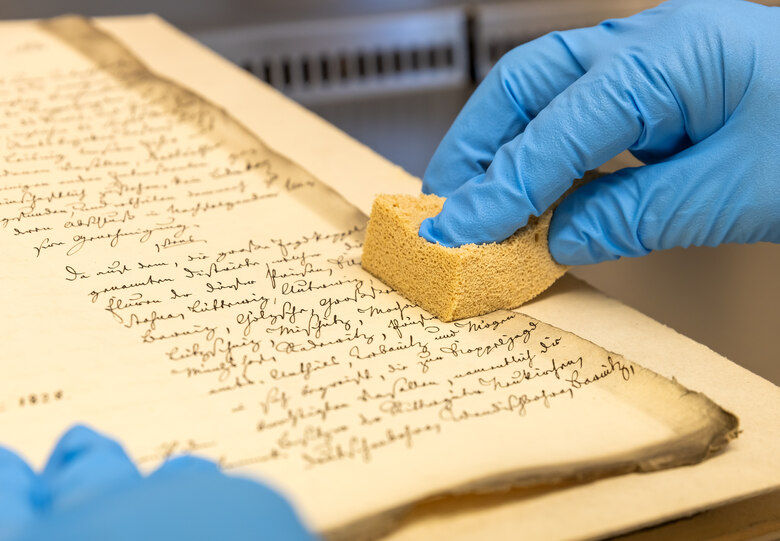

Als Archivgut bewertetes Registraturgut hat eine oft jahrzehnte-, mitunter sogar jahrhundertealte Geschichte und weist – je nach vorherigen Bedingungen – in unterschiedlichem Maße Spuren der Benutzung, der Lagerung und der Alterung auf. Oft sind die Unterlagen verschmutzt und müssen im Sinne der Hygiene gereinigt werden. Die Reinigung dient sowohl dem Objektschutz als auch dem Gesundheitsschutz. In aufliegendem Schmutz und Staub sind vielfältige Stoffe gebunden, z. B. Ruß, Fasern, Luftschadstoffe, Salze, Gifte, Schimmel und dessen Sporen. Der Schmutz kann damit Ursprung und Katalysator für eine beschleunigte Alterung und Schäden am Archivgut sein. Zudem ist Schmutz hygroskopisch und ggf. Nahrungsgrundlage für Schimmel und Schadinsekten. Aufliegender Schmutz und Stäube sollten darum unbedingt vom Archivgut entfernt werden. Lose aufliegende Stäube können abgewischt oder abgesaugt werden (Mikrofasertücher, Pinsel und Zeichenbesen, Museumsstaubsauger). Zur gründlichen und gleichzeitig schonenden Trockenreinigung der Blätter eignen sich spezielle Schwämme aus Naturkautschuk, die auch anhaftenden Schmutz gut aufnehmen. Bei der Reinigung ist zu beachten, dass die Bestandteile der Stäube ggf. lungengängig, sensibilisierend und gesundheitsgefährdend sein können. Da Schimmelsporen überall verbreitet sind und im Staub konzentriert vorliegen, kommt bei der Reinigung von stärker verschmutztem Archivgut in aller Regel die TRBA 240 zu Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit mikrobiell kontaminiertem Archivgut zur Anwendung. Im Sinne des Gesundheitsschutzes für Archivpersonal und Benutzende muss also ein entsprechend ausgestatteter Arbeitsplatz für die Trockenreinigung des Archivguts zur Verfügung stehen. Wenn dies nicht gewährleistet werden kann, müssen Reinigungsarbeiten an spezialisierte Dienstleistungsunternehmen vergeben werden.

Eine Handreichung und Informationen zur Reinigung von Archivgut finden Sie hier:

Eine geeignete Verpackung schützt Archivgut effektiv und nachhaltig vor äußeren Einflüssen und (weiteren) Schäden. Die Verpackungen aus Registraturen sind in aller Regel nicht alterungsbeständig und nicht zur dauerhaften Lagerung von Archivgut geeignet und müssen bei der Übernahme ins Archiv ausgetauscht werden. Für archivgerechte Verpackungen gibt es Standards, die die Qualität und Langlebigkeit sicherstellen. Einschlägig sind hier folgende Normen: die DIN ISO 16245 (Anforderungen an Materialien und mechanische Stabilität von Verpackungen wie Schachteln und Mappen) und die DIN EN ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit).

Mappen, Ordner und Schnellhefter aus den Registraturen oder alte Archivverpackungen bestehen in aller Regel aus nicht alterungsbeständigen Materialien (säurehaltige Kartons, Metallteile und weichmacherhaltige Kunststoffe). Oft lassen sie nur eine stehende Lagerung zu. Diese Sammelbehälter wirken sich negativ auf die Lebensdauer des Archivguts aus und sind deswegen nicht für die dauerhafte Aufbewahrung von Archivgut geeignet. Sie müssen durch archivgerechte Verpackungen ersetzt werden.

Bei der Beschaffung neuer Verpackungen für Archivgut sollten Sie auf die Einhaltung der oben genannten Normen achten. Hierbei ist zu beachten, dass es nach DIN ISO 16245 zwei Qualitätsstufen von Archivkartons gibt: Typ A und Typ B. Wenn die Kartons in direktem Kontakt mit dem Archivgut kommen, empfehlen sich Archivkartons entsprechend der DIN ISO 16245 – Typ A.

Für Fotografien gibt es speziell dafür geeignete Verpackungen. Verpackungsmaterialien, die in direkten Kontakt mit Fotos kommen, sollten ungepuffert und PAT-zertifiziert und sein.

Auch für audiovisuelle Medien gibt es Spezialverpackungen für die dauerhafte Lagerung.

Handreichungen zum Thema Verpackung von Archivgut finden Sie hier:

Je nach Form des Archivguts kommen zur Reinigung und Verpackung noch weitere Schritte der »(archiv)technischen Bearbeitung« hinzu. Das sind vor allem das Umbetten in archivgerechte Verpackungen und die sogenannte »Entmetallisierung«. Dabei werden Abheftmechanismen (Aktenstehordner und Aktendullis) zur Platzeinsparung entfernt. Auch andere Metallteile wie Büroklammern und Tackernadeln können entfernt werden, insbesondere, wenn durch feuchte Lagerung Rostschäden entstanden sind. Bei der zukünftigen Lagerung sollten unbedingt die für Archivgut geeignete Klimabedingungen eingehalten werden, um dem Rosten eventuell verbleibender Metallteile vorzubeugen. Beim Umbetten und bei der Entmetallisierung ist zu beachten, dass die Ordnung der Akte erhalten bleibt, auch bei einer Benutzung. Metallteile dürfen nur entfernt werden, sofern sie für die Bewahrung der Struktur einer Akte nicht unverzichtbar sind. Das betrifft z. B. Nieten, mit denen Passfotos in Pässen befestigt sind, oder Klammerbindung von Broschuren und Druckwerken.

- Handreichung zur Bearbeitung von Archivbeständen Herausgegeben vom Landeskirchlichen Archiv Dresden in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen (Datei ist nicht barrierefrei)

Weiterführende Informationen

Nachstehend finden Sie weitere Informationen zu Bestandserhaltung in Archiven:

- Bestandserhaltung. Ein Ratgeber für Verwaltungen, Archive und Bibliotheken (2019) Von Kobold, Maria und Moczarski, Jana als Download über die Website der Technischen Universität Darmstadt (Datei nicht barrierefrei).

- Wissensdatenbank der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK): Fachinformationen zu Bestandserhaltung

- Schäden an Archiv- und Bibliotheksgut erkennen und klassifizieren. Schadenskartierung anhand von Beispielen der Staatlichen Archive Bayerns (2023) Von Eisenbach, Ann-Kathrin und Marth, Katrin als Sonderveröffentlichung der Staatlichen Archive Bayerns Nr. 19 (Datei nicht barrierefrei).

- Kompetenzzentrum Bestandserhaltung (KBE) Das KBE ist Teil der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (zlb).

- Fachfragen Bestandserhaltung Portal der Landesstelle Bestandserhaltung Rheinland-Pfalz – Landesbibliothekszentrum.

- Bei schimmelgeschädigtem Archivgut: Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe TRBA 240 Über Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit mikrobiell kontaminiertem Archivgut auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua).

- Fachinformationen der Landesfachstelle für Archive und Öffentliche Bibliotheken Brandenburg U. a. Bestandserhaltung, Notfallvorsorge.

- Fachinformationen zu Bestandserhaltung und Notfällen des LWL-Archivamts U. a. frühzeitige Schadenserkennung, Lagerung und Klima, magazintechnische Bearbeitung, Verpackung, Nutzung, integrierte Schädlingsbekämpfung, Notfallvorsorge.

- Fachinformationen zu Archivbau und Magazinierung des LWL-Archivamts

- Handreichungen des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums

- Archivberatung u. a. zu Raumordnung und Notfallvorsorge des Landeskirchliches Archivs Dresden in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

- Notfallverbünde Deutschland Informationsmaterial und Handreichungen, Vorlagen und Beispiele für Notfallpläne, Notfallvereinbarungen, Formulare und Checklisten sowie Veranstaltungshinweise.

- Interaktive Karte der Notfallverbünde Im Portal der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK).

- Empfehlungen zum Notfallmanagement in Archiven und Bibliotheken (2024) PDF-Download im KEK-Portal. Gemeinsam erarbeitet durch die KEK sowie den Bestandserhaltungausschüssen der Gremien von BKK, dbv und KLA.

- SicherheitsLeitfaden Kulturgut SiLK

- SiLK-Tool Informationen und interaktiver Online-Fragebogen zur Evaluation der eigenen Einrichtung in Bezug auf 14 relevanten Themen, insbesondere Notfall, aber auch Klima, Licht und Schädlingen / Schimmel.

- Einsatzhandbuch Kulturgut Verband der Restauratoren (VDR) e.V. (Hrsg.): Einsatzhandbuch Kulturgut. 2024. Umfangreiche Veröffentlichung zum Umgang mit Kulturgut bei Schadensereignissen.

- Museumsschädlinge.de Informationsportal von Stefan Biebl für Fachleute, Verantwortliche in kulturbewahrenden Einrichtungen und Interessierte

- Video »Vorsicht Papierfischchen!« – Sendung vom 28.09.2019 in der Reihe »W wie Wissen« Im Portal ARD-Mediathek.

Anmerkung zum Video: Bei einem Papierfischchen-Befall im Archiv sollte die Beratung und die Bekämpfung unbedingt von Fachpersonen durchgeführt werden, die auf Papierfischchen spezialisiert sind. Der Einsatz flüssiger Chemikalien sollte unterbleiben. Andere Bekämpfungsarten sind für Mensch und Kulturgut unbedenklich, weniger invasiv und trotzdem effektiv. Lassen Sie sich fachkundig beraten.